99年你们多大?我好像是初三。对于当时发生的战争,有了很深的记忆。记得当年本山大叔的小品中说,北约合伙欺负人。这是对一场力量相差极其悬殊的战争最佳总结。

荷兰空军中校琼·埃姆巴(Jon Abma)1999年7月的访谈记录:

当地时间19:30,四架F-16AM [F-16A MLU] 从基地起飞,执行护航打击编队的作战任务。在亚得里亚海上空,这些战机从空中加油机处补充了燃料,随后航线穿越阿尔巴尼亚前往塞尔维亚。在进入塞尔维亚领空之前,AWACS(空中预警和控制系统)通报,巴塔伊尼察空军基地有三架米格-29战机起飞。四架F-16随即转向迎击,并通过机载雷达锁定目标。其中一架米格-29突然脱离编队,直冲F-16小队。F-16的编队长在敌机进入AIM-120空对空导弹射程后立即发射了一枚导弹。约30秒后,导弹击中目标。F-16飞行员亲眼目睹了爆炸,而AWACS确认一架敌机从雷达上消失。其余两架米格-29则被F-15战机击落。

当地时间19:30,四架F-16AM [F-16A MLU] 从基地起飞,执行护航打击编队的作战任务。在亚得里亚海上空,这些战机从空中加油机处补充了燃料,随后航线穿越阿尔巴尼亚前往塞尔维亚。在进入塞尔维亚领空之前,AWACS(空中预警和控制系统)通报,巴塔伊尼察空军基地有三架米格-29战机起飞。四架F-16随即转向迎击,并通过机载雷达锁定目标。其中一架米格-29突然脱离编队,直冲F-16小队。F-16的编队长在敌机进入AIM-120空对空导弹射程后立即发射了一枚导弹。约30秒后,导弹击中目标。F-16飞行员亲眼目睹了爆炸,而AWACS确认一架敌机从雷达上消失。其余两架米格-29则被F-15战机击落。

这些F-16隶属于荷兰空军第322中队,驻扎在意大利阿门多拉空军基地(福贾省,与意大利北部的阿门多拉镇不同)。在此次作战任务中,战机携带的武器配置包括四枚AIM-120空对空导弹、两个副油箱以及AN/ALQ-131电子战干扰吊舱。荷兰空军于1999年初接收首批F-16 MLU(中期寿命升级版),并于3月完成战斗系统适应训练。

在多篇报道(包括塞尔维亚方面)中,被击落的米格-29曾被归功于中校琼·埃姆巴,然而他只是访谈讲述者,并未实际参与空战。这并不奇怪,因为真正的空战英雄长期以来未被公开。

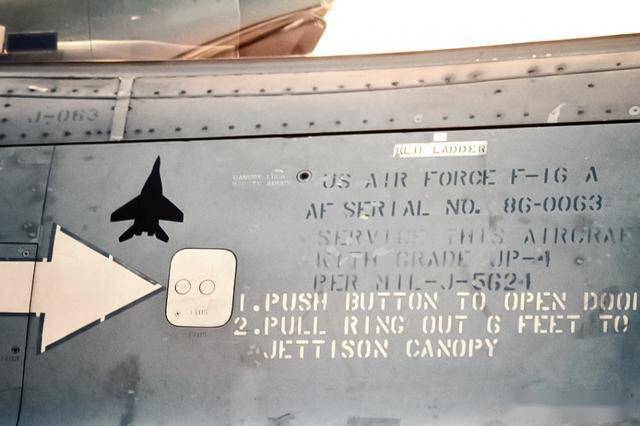

荷兰空军自二战以来的首个空战胜利,由飞行员彼得·坦金克(Peter Tankink)少校创造。他驾驶的战机是F-16A Block 20 MLU,机身编号86-0063(编号J-063)。该战机于2022年退役,最后一次执行飞行任务的正是彼得·坦金克上校。2023年,这架战机被移交至荷兰国家军事博物馆,其机身上绘制了被击落的米格-29剪影。

F-16A Block 20 MLU 编号 86-0063(J-063),2021年。

彼得·坦金克上校,2022年。

F-16A 86-0063机身上的最初“击落”米格-29标记。

这场战斗成为F-16辉煌作战生涯中的又一经典战例,同时也是北约在南斯拉夫战役期间,F-16首次与其主要对手——米格-29进行实战交锋的首场胜利。

南斯拉夫是继印度之后,第二个采购米格-29但未加入华约的国家。南斯拉夫的战机选择并非唯一选项,法国曾极力推销“幻影2000”,而美国则推荐F-20战斗机。

1986年秋,南斯拉夫与苏联签订合同,采购14架单座型米格-29(型号“9-12B”)和2架双座型米格-29UB。该战机在南斯拉夫空军和防空部队中被命名为“L-18”(L-代表“猎手”),绰号“二十九”(Двадесет деветка)或简称“九号”(Деветка)。所有16架米格-29在1987-1988年间服役于127“勇士”战斗机中队(Витязи),隶属于第204战斗机航空团,总部设在贝尔格莱德附近的巴塔伊尼察空军基地。

在1960年代至1980年代末,米格-21的各种改进型号一直是南斯拉夫战斗机部队的主力机型。

(附带信息:1967年,塞尔维亚共和国的选美冠军——米莉娅·武亚诺维奇 Milja Vujanović)

1988年巴塔伊尼察:向南斯拉夫武装部队展示L-18战斗机

南斯拉夫空军的米格-29。下方照片的作者是第127中队的指挥官、空军中校米尔切塔·约卡诺维奇。

南斯拉夫空军的米格-29。下方照片的作者是第127中队的指挥官、空军中校米尔切塔·约卡诺维奇。

在20世纪90年代,南斯拉夫武装部队仍然穿着南斯拉夫的旧军服,只是时常会在上面打些新补丁,而这些补丁并不总是合适或完整的。

在各个层面上——无论是飞机技师还是空军和防空部队的指挥官——都深知对“9-12”型号(米格-29)的现代化改造是必要的。南斯拉夫方面提出了自己的升级方案,计划由南斯拉夫承担70%的工作,俄罗斯负责30%。与此同时,俄罗斯米格飞机制造公司(РСК «МиГ»)则提议进行更深入的现代化改造,包括更换雷达系统、将R-77导弹(近似AIM-120)整合到武器控制系统中等。然而,由于资金短缺,这些升级计划未能实现。实际上,军方仅能勉强维持部分米格-29的基本作战能力。

1998年巴塔伊尼察

“展示吗?确实漂亮……”

南斯拉夫联盟共和国空军和防空部队的国籍标志因其与某饮料品牌的标志相似,在民间被戏称为“百事可乐”。

1998年,巴塔伊尼察,第127中队的飞行员与L-18战斗机合影。

1998年,J-22与L-18战斗机。照片上方可见多瑙河,下方左侧为127中队驻地,巴塔伊尼察机场。

1998年巴塔伊尼察

著名航空摄影师“德永克彦”(Katsuhiko Tokunaga)曾于1998年访问巴塔伊尼察。这是他的作品。

“德永克彦”(Katsuhiko Tokunaga)

米格-29是一款第四代战斗机,而F-16A MLU和F-16 Block 50则被归类为“4.5代”战斗机。米格-29M则相当于F-16 MLU的俄制对应机型,但其发展充满坎坷。

1998年,南联盟空军的飞行训练主要依靠两架米格-29,其余战机因等待维修和延寿改装而长期停放在机库里。到1999年4月,仍然能够飞行的米格-29仅剩八架单座机和一架双座机,但“能够飞行”并不意味着“具备战斗力”,这一点在随后的实战中得到了印证。

南联盟空军飞行员的飞行时长极少。即便是在80年代末,南斯拉夫米格-29飞行员的年均飞行时长也不过80-90小时,而到了90年代末,这一数字已下降至20-25小时。

1999年:对抗北约

当北约发起进攻时,南联盟空军的飞行员实际上要么缺乏实战经验,要么已严重退化了空战技巧。他们驾驶的是状态欠佳的战机,战斗力远逊于参与行动的北约战机。然而,塞尔维亚飞行员所缺少的,并不是勇气。2008年在塞尔维亚拍摄的一部关于米格-29飞行员抵抗北约空袭的纪录片,名字就叫《Нико није рекао нећу》(“无人说不”)。尽管他们知道每一次出击都可能是生命的最后一次任务,但没有人选择逃避。这部影片以影像的方式记录了当年的飞行员们如何奋勇作战,以抵抗北约的空袭。

北约行动“盟军力量”

1999年3月24日夜间,北约正式发起军事行动。该行动在北约内部被命名为“Allied Force”(“盟军力量”),而其原本的美军内部代号则是“Noble Anvil”(“高贵铁砧”)。在塞尔维亚,“Noble Anvil”被翻译为“Милосрдни анђео”(“仁慈天使”)。

事实上,这场战争并非突如其来。3月24日上午,南联盟空军便收到命令,将第127中队的米格-29进行疏散。两架战机被转移至波尼克韦(乌日策地区),两架转移至尼什,一架转移至戈卢博夫齐(黑山首都波德戈里察)。而在巴塔伊尼察基地,仅剩下两架单座米格-29、一架双座米格-29,以及五架已无法飞行的米格-29(四架战斗机和一架双座机)。

当天下午13:20,巴塔伊尼察机场接到“空袭警报”命令(北约时间,南联盟当地时间比北约时间晚一小时)。18:40,南联盟所有军用机场均收到类似警报。

战斗打响

3月24日18:45,编号18112的米格-29(确切地说,这是一架编号112的L-18战斗机)从尼什机场起飞,由空军少校伊利亚·阿里扎诺夫(Iljo Arizanov)驾驶。他的任务是前往科索沃上空巡逻,以应对可能出现的敌机。然而,他并不知道战争已经爆发,直到飞抵科索沃上空,看到地平线方向的波德戈里察上空燃起火光,才意识到战争已经开始。

阿里扎诺夫的战机挂载两枚R-27中程空空导弹和四枚R-63(R-60的改进型号)短程空空导弹。这是所有执行战斗任务的米格-29标准挂载。

然而,起飞后,他发现自己的无线电通信设备故障,无法与地面指挥部建立联系,战机的雷达告警接收机也无法正常工作。尽管如此,他仍决定自主执行任务。

在普里什蒂纳附近,米格-29的雷达在25公里外发现了一架高空飞行的目标。他尝试锁定目标,但雷达锁定时断时续。他试图等待最佳时机再发射R-27,以确保命中目标,但这个犹豫却成为致命的失误——一枚AMRAAM空空导弹从侧翼袭来,命中了他的米格-29。

发射导弹的是美国空军第48航空联队第493战斗机中队的飞行员塞萨尔·罗德里格斯(Cesar Rodriguez)。他驾驶的是一架编号86-0169的F-15C战斗机。

F-15C 序列号 86-016,2000年

一名塞尔维亚飞行员在科索沃(UÇK)控制的地区弹射逃生。尽管形式上仍属于己方控制区,但实际上这片区域已是敌占区。他花了两天时间才穿越这片地区,返回斯拉蒂纳空军基地。他发现并试图攻击的目标显得相当不同寻常。

少校伊略·阿里扎诺夫,90年代

19:40,少校德拉甘·伊利奇驾驶编号 18104 的米格-29 从尼什机场起飞。地面指挥中心引导他飞往目标,航向180度,距离90公里,高度75米。19:41,首批炸弹落在贝尔格莱德。

库尔舍姆利亚地区的地面雷达发现了一枚巡航导弹。伊利奇试图两次攻击目标,但他的雷达只能工作在“导航”模式。随后,地面引导他追踪另一枚巡航导弹,但突然改为引导他攻击一个完全不同的目标:高度 10,000 米,距离 60 公里。

当伊利奇的米格-29爬升至 4,500 米时,座舱内的雷达警告接收机响起警报,表明他的飞机被雷达照射。一两秒后,右侧出现火球。爆炸震动了飞机,座舱玻璃破裂,部分机载设备损坏,飞行员一度失去空间感知。他被迫终止任务,返回尼什。这枚导弹很可能是从地面发射的。

19:40,少校普雷德拉格·米卢蒂诺维奇驾驶编号 18106 的米格-29 从波尼克韦机场起飞。

他的机载雷达只能在导航模式下工作,飞行途中发电机发生故障。他决定前往尼什机场降落。20:12,他的米格-29被南斯拉夫苏联 2K12立方体(萨姆-6 SA-6 Gainful)防空导弹击中。此时飞机已在进场着陆,高度 500 米,相对于地面约 250-300 米。米卢蒂诺维奇成功弹射逃生。

巴塔伊尼察机场的情况

从巴塔伊尼察起飞的包括少校涅博伊沙·尼克利奇(驾驶编号 18111 的米格-29)和少校柳比沙·库拉钦(驾驶编号 18105 的米格-29)。最终,真正投入战斗的只有一架米格-29,而非外界传闻的四架。

库拉钦的米格-29雷达发生故障,因此他选择在苏尔钦机场降落,该机场距离巴塔伊尼察很近。

2018年3月,涅博伊沙·尼克利奇在贝尔格莱德航空博物馆的回忆录(《Blic》报,2018年3月27日)

• 我当时在战备值班,处于二级战备状态。大约19:00,我接到命令进入一级战备,进入我的米格-29座舱。

• 大约19:50,先是左侧,然后是右侧传来爆炸声。许多人不愿相信的轰炸,已经开始了。我点燃了一根香烟,看着技师的手在发抖。我对他说:“没什么,兄弟。死亡并不可怕,可怕的是等待。”

贝尔格莱德,1999年3月24日晚上

乌什切的高楼,画面前方上方可见萨瓦河上的布兰科大桥,下方是铁桥(Gvozdeni most),也被称为老桥,同样横跨萨瓦河。

贝尔格莱德,1999年3月24日晚上

西门(Zapadna Kapija)——贝尔格莱德标志性的高楼之一清晰可见。它后方的火光,大致位于巴塔伊尼察(Batajnica)地区。

“空袭!”

尼科利奇(Nebojsa Nikolić)起飞:

• 航向系统失灵,我向地面报告。收到的回复是:“你还有磁罗盘。”

在伏伊伏丁那(Voivodina,指多瑙河左岸)上空发现了大量空中目标。我接到命令,在3000米高度进入兹雷尼亚宁(Zrenjanin)—贝采伊(Bečej)区域。然而,随后通讯中断,指挥官对我的呼叫没有回应。潘切沃(Pančevo)附近的指挥中心被“战斧”导弹击中。我改向兹雷尼亚宁飞行。

• 夜空晴朗,半月当空。我眼角瞥见一抹阴影掠过月亮背景,几乎同时,右侧出现闪光。火势迅速向驾驶舱蔓延,变得灼热,字面意义上的灼热。我向地面报告:“位于克尼恰尼(Kničani)上空,3000米。”

尼科利奇弹射逃生,降落在蒂萨河与多瑙河交汇处,距离米格战斗机残骸约300米。

关于南斯拉夫的搜救服务(PSS):战机坠毁后几分钟,警察赶到了残骸现场,但没有发现飞行员。搜救直升机大约在午夜时分抵达,最终,飞行员点燃干草,才成功引起了直升机的注意,被安全救走。

《没人说不行》(Niko nije rekao neću),2008年。

尼科利奇被送进了医院。3月25日,空军和防空部队司令维列科维奇将军前去探望:

• 尼科利奇,你知道他们有多少人吗?他回答道:“不知道,但应该不少。” 将军说:“有24个。” 稍微多一点,少一点——我的所有同事在空战中都有类似的比率。”

将军维列科维奇并没有夸大,反而可能有些轻描淡写。实际上,荷兰的F-16并不是四架,而是八架。副中校恩巴在新闻发布会上提到的四架战斗机是护航机组,而另外四架F-16携带了混合型的作战负荷,包括空空导弹AIM-120和空地导弹AGM-65“海麻雀”,另外还存在一组纯粹的打击机群。

在尼科利奇所处的“巡逻”区域内,正好有四架F-15C。

在网上偶然发现了F-15C 493中队飞行员迈克尔·肖(Michael Shower)的回忆。在他的描述中,3月24日的战斗变得更加立体和复杂。肖上尉所在的F-15战斗机群由八架F-15组成,负责支持B-2和F-117——这些隐形攻击机通常并不需要战斗机的护航。

护航战斗机被分成了两组——北组和南组。肖上尉所在的是北组。南组中包括了罗德里格斯,他击落了伊利约·阿里扎诺夫的米格-29。

• 3月24日那天充满了超现实感。我们很多人试图在之前睡觉,但大多数人都没能成功。三月,天气还冷,旅游季节还没到。美丽的海滩,位于切塞纳蒂科的度假小镇空无一人。飞行员们住在四星级酒店,餐饮也是四星级的。我得说,如果要打仗的话,应该从这样的地方出发。我们大约20个人玩了沙滩足球。蠢事,我们本可以滑倒,打破什么东西——摔伤的。特别是马上就要出发执行任务了。我们需要释放一些压力。我们踢了一个半小时的球,然后换上了战斗服,跳上车,去打仗。

• 飞行员们在机场静悄悄的。我从飞行服上取下了个人数据牌,交给了地勤。然后上了座舱,启动了飞机,开始滑行。跑道比较窄,只够一个飞机起飞。我是第一个起飞的,作为四机编队的机长。这是一个我永远不会忘记的庄严时刻。美丽的日落,跑道两侧排成一排的是我们的一百多名地面人员,他们在为我们送行。我已经和我的两名副驾驶飞行了很久,那时他们是老兵。第四个副驾驶是新人,他会怎么表现呢?在陌生的空域?在战场上?后来发现我担心得多余了。那小伙子表现得非常出色。

• 第二机群由“板球”雷纳(Cricket Renner)带领。在我的机群前面,任务是为美国空军的飞机提供护航,限定为美国独享:两架F-117,两架B-2——战斗的首次亮相,四架F-16C和两架EA-6B [为四架单独的突击机提供了强有力的支援]。雷纳的机群则负责护航“铝皮”——联盟的隐形飞机,穿越科索沃和南部的塞尔维亚。雷纳机群的副驾驶是“里科”罗德里格斯,他曾在“沙漠风暴”行动中击落过两架米格。

• 我们的行动被AWACS(空中预警与控制系统)监视,并且在一定程度上由它指挥。AWACS的机组并没有详细了解“美国独享”机群的作战任务。任务的规划缺乏细致,否则我们应该处在美国空军的AWACS指挥下。当我向AWACS请求指挥时,得到的回答是:“你是谁?”开局非常不顺。我们沿着匈牙利飞行,进入了塞尔维亚的空域,直奔贝尔格莱德。B-2的任务是从北到南穿越整个国家,我的机群和雷纳的机群负责全程护航。F-117的航路就像是撒在北塞尔维亚目标上的蜘蛛网。根据计划,我们的两个机群会分成两对,彼此相距25英里,负责在贝尔格莱德的北部和南部巡逻,不进入塞尔维亚防空导弹系统的覆盖范围,但保持快速接近米格基地的能力。类似的巡逻队还在贝尔格莱德的东西方向展开。

• 我们没有夜视镜,所以我们之间保持了大约五英里的距离。然而,战斗队形的保持主要依赖于雷达、TACAN无线电导航系统和敌我识别系统,而非视觉。AIM-120导弹的数量不足。一部分飞机配备了六枚AIM-120,另一部分配备了四枚AIM-120和两枚AIM-7M “Sparrow”导弹。每架战机除了这些导弹外,还挂载了最多两枚AIM-9M导弹和三个油箱。我的飞机配备了”Sparrow”导弹。重型的AIM-7导弹被挂在了前机腹的两个挂点上。

• 那晚的天气异常清澈。从高空中,我们能够看到塞尔维亚的所有道路和小镇,直到最南部的区域。贝尔格莱德简直像是被点亮了一样。我们在“C时间”前两分钟进入了巡逻区。巡航导弹正在接近。我瞥了一眼贝尔格莱德——那里闪现出巨大的橙色光球。

• 我们的小队飞行队形就像层叠的蛋糕。附近有F-16C,下面是F-117,更高空中有B-2,具体在哪我也不知道。B-2的武器载荷是JDAM精确制导炸弹,投下的炸弹可能会穿越我们的队形。在飞行之前,我特别关心会不会遇到炸弹,因为我不知道B-2会在哪里投弹,也不知道它会把炸弹投向哪里。虽然我猜它会投向Batajnica——那正是我们的巡逻区。有人从总部告诉我,有一种“Big Sky”理论,表示飞机和炸弹相遇的概率几乎为零。这是个不错的理论,从理论上讲是成立的。后来,我和一位来自F-117社区的军官聊过,他安慰我说:在低空攻击目标时,很容易与“隐形飞机”相遇,但不用担心,因为有“Big Sky”理论。

• 我正在进行第一个区域内的转向时,听到来自AWACS的警报:“南方有一个米格。丢失。”Rico,真是个幸运儿,他用一枚AIM-120导弹击毁了约十英里外的米格-29。在那之前,我们只能猜测米格战机的情况,现在我们知道它们已经在空中。我在塞尔维亚上空飞行了将近七分钟,雷达在35海里的距离处发现了一个空中目标。目标从Batajnica方向来,速度为150节,飞行高度1500英尺,正在爬升。我通过无线电报告:“来自Batajnica的目标。”没有回应。我取消了锁定,然后重新锁定,目标距离缩短到了25英里,速度400节,高度为10000英尺。

• 我后来才发现,我的通讯系统出现了故障。无线电台自己产生了干扰,但我当时并不知道这个问题。那这个目标是谁呢?该死,AWACS到底在哪里?

• 距离17英里。对我来说,这个目标就是个坏家伙。要么是他消灭我,要么是我消灭他。当距离目标还有14英里时,我发射了AMRAAM导弹。我对AIM-120没有任何疑问,但我总是想发射“麻雀”导弹。我切换到AIM-7导弹,发射了它。哇!炸得可真够猛!我把视线转向贝尔格莱德的灯光,却什么也看不见。除了“麻雀”发动机的喷火,我一无所见。整个过程中,我一直在下滑。AIM-120的飞行时间已过,但什么也没发生。目标正在执行右转弯,向着源头进行机动,也就是向着我来。我们之间的距离已经缩短到了六英里。那家伙肯定知道自己已被锁定,正在拼命进行机动。“麻雀”也错过了目标。

• 我发射了第二枚AMRAAM导弹,距离5.5海里。我飞行高度为20,000英尺,敌方飞机保持在10,000英尺。我开始俯冲。他迅速做机动向我靠近。可能是被指挥部引导,也可能是看到F-15在夜空中清晰的轮廓。他肯定看到了导弹。别看他眼睛不瞎。我们几乎是在迎面而来的航道上接近。我把手指放在机炮选择器上,这时AMRAAM导弹锁定了目标。一道亮光划破了天空。我差点没来得及躲避。没有看到弹射的情形。后来我得知,塞尔维亚飞行员幸存了下来,我真心为他感到高兴。我的任务是击落敌机,消除对我们飞机的威胁,而不是杀人。

• 是的,关于F-117和“大天空”理论。墨菲定律在空中仍然适用。墨菲永远存在,墨菲永远与你同在。在我与敌机之间飞行时,有一架F-117悬挂在上面。那位飞行员戴着夜视镜,他详细地看到了精彩的画面:首先是两枚导弹从他头顶飞过,然后是F-15在几乎只有1000英尺的距离下以20度角俯冲接近他。接着是第三枚导弹的发射。我与那位飞行员通话时,他说——我的导弹差点擦过他的机鼻,而引擎的火焰让他看不见。虽然我几乎击落了他,但F-117的飞行员却清楚地看到了导弹如何击中米格,米格爆炸的过程。第二架F-117的飞行员也在35海里外观看了这场战斗。是的,大天空——一个很棒的理论!

• 当我执行任务时,我的队员们一直在静默状态。他们的请求我没有回应。突然,我听到耳机里传来一声尖叫:“Doser被击落。”通讯终于恢复:“Doser没有被击落,我们向北飞。”

然而,在贝尔格莱德上空的美国飞行员的冒险并没有就此结束。

• 我们集合,进入了巡逻区域。第二次接触,目标距离第一次米格爆炸点仅20海里。我们既无法识别目标,也没有得到任何信息。AWACS(空中预警指挥机)保持沉默。这些在北约AWACS里的人完全不知道美国空军AWACS机组成员是怎么工作的。他们根本没有跟踪到情况:谁在何处,什么高度,速度如何,航向怎样。我当时飞行在30,000英尺,目标从10,000英尺接近。没有夜视镜,无法判断那是敌人还是朋友。可是我知道,肯定是敌人。

而且我知道,在某个地方,还有F-15,F-117和B-2在附近。在我们F-15飞行员的圈子里,曾经发生过F-15误击“黑鹰”直升机的事件,为了避免再次出错,我们总是尽量小心,不想把事情搞砸。我从起飞开始就一直盯着目标。我的脑海里充满了各种想法:好吧,我不会开火,但如果他开火击落我们的人怎么办?我确信,对方飞行员根本没考虑是否开火的问题。

• 目标被F-16的飞行员锁定了。他们位于贝尔格莱德东北方向,正在向北转向,但他们也无法识别目标。一个F-16飞行员在30海里外锁定了目标。问题在于我,因为我正飞在目标的正上方。F-16的“我方-敌方”系统接收到来自目标和我的飞机的信号。真是难辨真假。啊,要是当时有Link-16系统就好了。F-16飞行员接近到10-15海里,依然无法识别目标。Dog Kennel,一位F-16飞行员,牢牢保持着对目标的锁定,但无法识别。他通过无线电询问我七次。我听到了五次请求,但每次回应时Dog并没有听到。[强大的红军,但它的通讯系统却让人头疼。]

• 在一个米格-29周围盘旋了八架战机,但没有一位飞行员能够准确识别目标。我们全体飞行员一起转向北方。我和我的副驾驶飞向了贝尔格莱德上空的巡逻起点。奇迹发生了!AWACS终于开口了:“贝尔格莱德附近的米格。”我们虽然没有AWACS的帮助,但也早就看到并追踪了这六架米格,包括已经击落的两架。[实际上并没有六架米格。]AWACS开始指引我们,但他的指引路线却直接穿过了塞尔维亚地面防空系统的覆盖范围。

• 单架米格几分钟后转向南方。六架美国战机——四架F-15和两架F-16紧随其后。“向北飞,”Dog建议道,他与米格保持着联系。我照做了,立刻在雷达上与目标建立了联系:目标距离16海里,飞行高度10,000英尺。我的副驾驶也锁定了目标。AWACS恢复联系:“伙计们,27,000英尺,友方目标。”我开始俯冲,同时给伙伴们下达指令。还需要强调吗?没有人听到我的指令。

• 高度17,000英尺,目标距离5海里。我发射了AIM-120导弹。犯错了。我应该一次发射两枚导弹。导弹偏离目标。我只剩下一枚AMRAAM导弹和一枚“麻雀”导弹。我决定采取稳妥措施,占据更有利的位置。又犯了个错。这时我离米格太近,它飞得更低,进入了雷达盲区。我不得不执行一个大机动。我在无线电里喊着我的副驾驶,结果呢?副驾驶稳稳地保持在队形里。

• 机动完成后,我重新通过雷达联系上目标。米格仍然飞在左侧,高度不变,速度不变,航向不变。我确定这仍然是那架塞尔维亚米格。可是雷达联系突然中断,AWACS误将目标标识为友机。我不敢发射导弹,生怕打掉F-117。目标开始缓慢下降,我想:啊,可能受损了。结果没有,米格正在准备着陆。我们已经接近贝尔格莱德防空系统的打击范围了。成为战斗英雄的机会似乎已不再。我至少错失了两次击落米格的机会。无线电问题、身份识别问题、没使用两枚导弹、AWACS的误导,一切都有问题。战争中的迷雾。

• 幸好我们没看到从B-2上投下的炸弹。毕竟“大天空”理论确实挺有道理的。我们接到了返回基地的命令。这是“鹰”式战机在战争中的一次精彩起航。

• 后来我们得知,第一架米格是由尼博伊沙·尼科利奇少校驾驶的,第二架由卢比莎·库拉钦少校驾驶。库拉钦由于巴塔因采受到轰炸,在贝尔格莱德的民用机场降落。两架米格的雷达和预警接收器都失效了。我们在基地做了大量的总结和分析,得出了深刻的战斗教训,这大大提高了我们的空中态势感知能力和飞机之间的协同作战水平。

这位飞行员后来学会了F-22战斗机,并在晋升为中校后从空军退役,之后成为了阿拉斯加州的参议员。

参议员迈克尔·肖(Michael Sho)在F-22机舱内,2018年。

作战飞行 1994年3月24日,肖队长驾驶F-15C,编号86-0159(该编号与罗德里格斯的F-15几乎相同 – 86-0169)。飞行后,机身下方的机身涂装出现了南斯拉夫的国旗,但颜色顺序错乱:从上到下的横条为蓝色、红色和白色。既不是南斯拉夫,也不是塞尔维亚。后来,这面旗帜被涂掉了,而在2007-2008年间,机身上涂上了典型的绿色星星并加上了黑色边框。F-15C 86-0159号,在2022年仍然隶属于第48航空联队第493战斗机中队。

F-15C 84-0014号机上也涂有相同的错误的南斯拉夫国旗。

F-15C 86-0159号,2020年。

F-15C 86-0159号,2021年。

F-15C 86-0159号,2020年。

美国人的描述与塞尔维亚飞行员的回忆在细节上高度一致。听了并读了几种尼科里奇(Nikolić)的版本(引用的是最新的版本,和早期的版本只是细节上有所不同),在塞尔维亚的文献中也充满了关于库拉金(Kulačin)飞行的描述。唯一让我感到困惑的是:两位塞尔维亚飞行员都提到他们是如何机敏地躲避发射的导弹。

肖的描述把一切都理顺了,唯一的例外是:那时F-16C MLU Block 20,编号86-0063(J-063),由荷兰空军322中队的坦金克(Peter Tankink)少校驾驶,在哪里呢?

在哪里呢?在卡拉甘达(Karaganda)。坦金克的英勇事迹很长一段时间只能通过副校长恩巴(Emba)的口述得知。坦金克本人一直不愿意现身,但找到了他的一次采访,它就放在和肖队长的情感描述一样的地方:

• 我的F-16C MLU J-063的作战负荷包括四枚AIM-120B AMRAAM导弹、两具副油箱和一只AN/ALQ-131干扰吊舱。我是四机编队中第二组的组长。当我们穿越南斯拉夫边界时,AWACS(预警机)警告了我们有三架米格飞机。几分钟后,我们的领导用雷达发现了四架米格。

• 我的飞机和领导的飞机保持六英里的距离。我的雷达没有看到米格,但借助“MLU”上最新的通信设备,我能在屏幕上看到和指挥官一样的画面……AWACS由于山脉的阻挡,无法继续追踪目标,但最终识别出一个目标,其他目标已无法识别为敌机。在我看来,总共有三架米格,其中两架被美国F-15击落。

• 突然,目标的标记从屏幕上消失了,之后又重新出现——这时是我的雷达接触到的目标。我和副驾驶一起向目标飞去,AWACS大大帮助了我们。AWACS下达了击毁目标的命令。在距离11英里的时候,我在34000英尺的高度发射了一枚AMRAAM导弹,这枚导弹挂在左翼下方……导弹的寻的头大约十秒后锁定了米格,之后我有机会进行规避。几秒钟后,我看到了强烈的闪光。

• 米格-29在克鲁舍瓦茨以西坠毁。AWACS立即确认了米格被击毁……我们继续在巡逻区域飞行了大约20分钟,观察到了地对空导弹向我们的飞机发射。我们的F-16遭遇了三枚导弹袭击。由于我们积极机动并干扰,它们都没有命中。

• 我在南斯拉夫及周边地区执行了11次作战任务——包括对空防御、打击地面目标……我从未对第一次的战斗任务感到骄傲。那天晚上,我们四人完成了自己的任务:确保打击小组的安全,仅此而已……在第一次作战飞行中,我们使用了“MLU”的所有功能。改进的雷达使我们能够提前发现米格,通过新的“敌我”识别系统,我们确认目标为敌机。AMRAAM导弹的存在使我们能够在很远的距离上击中目标。我们不需要通过无线电通信,因为信息交换和显示都是自动进行的。

感觉好像荷兰的坦金克在另一个星球上与敌人作战。也许,美国的肖队长是在另一个星球作战。有些网站把击落米格的功劳归给了坦金克,因为尼科里奇驾驶的米格被认为是肖击落的,这显然是事实。

米格·米卢季诺维奇的雷达预警接收器是开启的。他曾多次声称,这个接收器显示了地面防空导弹系统的锁定信号。从克鲁舍瓦茨到尼什大约60公里,230防空导弹团的“库布”防空导弹系统就在尼什一带。

将胜利归给荷兰人,基于政治考虑;这是我个人的看法。北约侵略的第一天,南斯拉夫空军失去了三架米格-29,其中两架被美国的F-15击落。那两个飞行员完成了任务,但自己并没有飞行。飞行员们安全弹射。

关于美国F-15发射的几枚未命中的导弹,为什么不提到这一点,原因不言自明。塞尔维亚的一名上校告诉我,他在1999年如何在“米格-29”上躲避了两枚AMRAAM导弹。作者的会面非常亲切友好,以至于他回忆的细节有些零碎。虽然并不完全相信,但与一个“1999年战争”的专家交谈后,他的话得到了证实。最近,看到电影《没人说我不愿意》,其中一位角色,德拉甘·米伦科维奇,就是那位上校;1999年他还是一名一等上尉。

1999年4月5日,米伦科维奇被赋予了一项特殊任务:拦截并摧毁U-2侦察机(TR-1)。在塞尔维亚上空的所有侦察机都由大约八架战斗机伴飞,保持在中高度。拦截任务将在波尼克韦机场执行。侦察机来之前,他们等了三天,米伦科维奇甚至在高空装备中睡觉。4月8日,摧毁U-2的任务被撤销,米伦科维奇随即执行了另一项任务:拦截驻科索沃的打击小组。米格的雷达这次正常工作,但导航设备出了故障。米伦科维奇视觉上发现了敌机。接下来,敌机雷达的工作信号触发了警报,然后他看到了两枚导弹的烟雾痕迹,这些导弹来自非常远的距离。通过一个9G的急转弯和俯冲,他摆脱了锁定,重新进入敌机的攻击视野,但却被塞尔维亚防空导弹系统锁定。再次通过急剧机动,他最终成功带着几乎没有燃料的飞机安全降落在波尼克韦。究竟是F-15还是F-16发射了那些导弹仍然未知。

1990年代,米连科维奇上校站在右侧。

米格-29飞行员。飞行表演队“斯特里奇”指挥官、上校谢尔盖·奥西亚金和波尔科维奇·德拉甘上校,贝尔格莱德,2014年10月。

1999年5月4日,美国空军第78大队的中校迈克尔·盖奇(Michael H. Geczy)在空中对决中取得了他在F-16上的第一场确定无疑的胜利,这也是唯一没有争议的胜利。当时盖奇驾驶的是F-16C Block 50,机号91-0353,这是他第一次执行作战任务中的第115次飞行,也是“盟军力量行动”(Operation Allied Force)中的第七次飞行:

• 我带领四架F-16C Block 50执行任务,任务是保护打击群,防止敌方战斗机和防空导弹系统的威胁。我们携带的武器包括两枚反辐射导弹HARM、两枚AIM-120A AMRAAM导弹、两枚AIM-9M导弹和电子战吊舱;在空气进气口的左侧挂着一个用于“高速反辐射”(HARM——导弹制导的吊舱。

• 我认为塞尔维亚的防空导弹系统准备得非常充分,协调作战能力非常强,在“盟军力量行动”中给我们带来了许多惊喜。在整个行动期间,塞尔维亚的防空系统发射了超过700枚防空导弹!塞尔维亚显然对我们在波斯尼亚的行动方式做了充分的分析,而我们在那里飞行了超过六年。塞尔维亚的米格-29在行动初期几乎七个星期都没有出现在空中。对我来说,更担心的不是米格,而是防空导弹系统。我错了,那次飞行中的最大威胁竟然是单架米格,试图拦截我们的打击群。

• 那天,我们执行了对塞尔维亚中部地区(贝尔格莱德)的首次白天轰炸任务。荷兰、法国和英国的“阿尔法”和“查理”打击群由我的F-16编队护航。从阿维亚诺机场起飞,经过空中加油,进入塞尔维亚空域。第二个F-16编队则负责护航“布拉沃”和“德尔塔”打击群。F-15C战斗机在匈牙利和波斯尼亚空域巡逻,保护加油机和AWACS机组。空中有两架AWACS:法国的一架控制波斯尼亚空域,英国的一架控制塞尔维亚空域。NATO空中力量的存在并不完整,缺少了EA-6B电子战机。

• 天气条件非常恶劣,云层的底部在30000英尺。虽然不利天气条件在某种程度上简化了任务,因为荷兰和英国飞机没有进行攻击。但另一方面,法国人坚持寻找云层中的空隙,因此在目标上停留的时间比计划的多了。我同意延迟在巡逻区域待八分钟,尽管这样做有些勉强,因为即使按时完成任务,飞机上的油量也非常紧张。

• 法国人延迟了12分钟。当他们返航时,我们接近了他们。直到那时,飞行对我们来说意外的顺利。我们能够探测到塞尔维亚防空雷达的活动,但它们的活跃程度不高,HARM导弹仍然挂在F-16的翼下。我正准备与加油机联系并回到阿维亚诺基地。

• 然而,AWACS的操作员警告我们:“空中有敌机”。我错过了这个警告。AWACS的消息被第二组飞行员接收到,他通过无线电告知我们。有一架米格位于我们后方。我们立刻转向接敌。我们开始以编队接近米格,AWACS的操作员给出了第一次导引命令,共有七次命令。

• 我们开启了加力燃烧器,进入超音速飞行,但忘记了丢弃副油箱。我们正朝塞尔维亚防空导弹阵地飞行。我的副驾驶员报告他剩余的燃油几乎用尽,但我知道我的飞机油量也不多。我决定在战斗后尽快降落在萨拉热窝。

• 此时,AWACS报告说他们的目标识别系统出现了故障,已经不能准确识别目标。他们把决定权交给我。感谢!此时,我的脑海里更多的是考虑燃油问题,而不是米格。米格不断用雷达照射我,我立刻把燃油问题抛在了脑后。

• 我们的攻击并没有成功。我因必须按照目标识别程序接近目标,而导致与米格的距离比预期的要近。最终我决定发射两枚导弹。第一枚AMRAAM从左侧翼下发射,片刻后第二枚从右侧发射。几乎每一秒都显得像一个世纪那么漫长。我曾在训练中多次发射过AIM-9导弹,在波斯尼亚打击实际目标时也发射过HARM导弹,但从未发射过AMRAAM导弹。5月4日的AMRAAM发射,成为了我飞行中最难忘的一刻。

• 米格非常接近且在下方。飞行员作出机动,导致目标方向迅速变化。导弹瞬间下落。由于发射时距离极近,且角度非常陡峭,我认为这体现了美国导弹技术的杰出成就。其他带有雷达制导的导弹恐怕无法做到这一点。

• 我转向左侧90度,看到米格在600英尺的下方爆炸。两枚导弹的爆炸合二为一。

• 剩余的燃油几乎用尽。我们立即开始爬升,朝波斯尼亚方向飞行,那里的加油机正在巡航。AWACS引导我们向加油机接近。现在,我们面临了真正的困难!在密云中寻找加油机,并排队与它对接。加油机距离我们AWACS提供的位置远达120英里,且加油机的航向是朝着相反的方向。

• 我不想在萨拉热窝降落。我试图直接通过无线电与加油机联系,终于成功了,加油机朝我们飞来。加满了油后,我们立刻以超音速穿越了整个波斯尼亚。接着飞向亚得里亚海,超音速飞行+低空飞行!我们刚着陆在阿维亚诺,暴雨马上就席卷而来。

• 技术人员看到我们后,首先关注到HARM导弹:“打得怎么样?”

• 我答道:“挺好,击落了米格。”

• “真的吗?”

• “嗯,看看AMRAAM导弹,它们都消失了。”

• 我不想再谈论塞尔维亚米格的战术了。那些米格-29的表现极差。原因在我看来是:备件不足,飞机维修不佳,飞行员训练水平低,飞行时间少等等。与此相比,我们那天飞行的F-16C处于100%的战备状态,装备完备,且训练有素。我的任何一位副驾驶员都能完成两枚AMRAAM导弹的发射并击落米格。幸运的是,胜利属于我。

中校盖奇曾在第78大队服役,但F-16C 91-0353隶属于第77大队。盖奇后来成为第77大队的指挥官,并将91-0353作为指挥机使用。在飞机座舱下方的机身上绘有黄色星星标记,周围有红色的细线,这代表他击落了一架米格-29;前方和下方则标有两枚HARM导弹的标志,表示对实际目标的攻击。2000年代初,黄色星标被绿色替代。在第77大队,这架飞机至少使用到了2021年。2020年,这架飞机经过“Have Glass V”升级,外部涂上了吸波涂料,指挥机的垂直尾翼上涂有第77大队的标志,四张扑克牌符号,其中包括四个七和一张红心A。

飞行前检查 F-16C 块 50,阿维亚诺,1999年5月。

F-16C 号 91-0353,1999年。

F-16C 号 91-0353,2004年。

F-16C 号 91-0353,阿维亚诺,1999年。

F-16C 号 91-0353,2022年。

格基击落了由204战斗机团团长米连科·帕夫洛维奇(Milenko Pavlović)上校驾驶的米格-29。帕夫洛维奇的飞行经历了悲剧性的前奏。

3月24日的作战飞行以北约的3:0胜利结束。好在飞行员们幸存了下来。在地面上,巴塔尼察,北约的空袭摧毁了另一架米格——编号18107。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏